| 索引号: | 11341622003178357Q/202305-00028 | 信息分类: | 规范性文件 |

| 发布机构: | 蒙城县政府(办公室) | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 / 公民 |

| 成文日期: | 2023-04-28 | 发布日期: | 2023-05-05 10:22 |

| 发文字号: | 蒙政办秘〔2023〕18号 | 有 效 性: | 有效 |

| 标 题: | 蒙城县人民政府办公室关于印发蒙城县集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案的通知 | ||

| 政策咨询机关: | 县生态环境分局 | 政策咨询电话: | 0558-7682581 |

| 索引号: | 11341622003178357Q/202305-00028 | ||

| 信息分类: | 规范性文件 | ||

| 发布机构: | 蒙城县政府(办公室) | ||

| 主题分类: | 城乡建设、环境保护 / 公民 | ||

| 成文日期: | 2023-04-28 | ||

| 发布日期: | 2023-05-05 | ||

| 发文字号: | 蒙政办秘〔2023〕18号 | ||

| 有 效 性: | 有效 | ||

| 标 题: | 蒙城县人民政府办公室关于印发蒙城县集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案的通知 | ||

| 政策咨询机关: | 县生态环境分局 | ||

| 政策咨询电话: | 0558-7682581 | ||

蒙城县人民政府办公室关于印发

蒙城县集中式地表水饮用水水源地突发环境

事件应急预案的通知

蒙政办秘〔2023〕18号

各乡、镇人民政府,各街道办事处,县政府各部门、各直属机构:

《蒙城县集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案》已经县政府研究同意,现印发给你们,请结合实际认真贯彻执行。

蒙城县人民政府办公室

2023年4月28日

(此件公开发布)

蒙城县集中式地表水饮用水水源地突发

环境事件应急预案

为健全蒙城县集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应对工作机制,科学有序高效应对突发环境事件,最大限度控制、减轻和消除突发环境事件风险和危害,保障人民群众生命财产安全、用水安全和环境安全。在对蒙城县地表水饮用水水源地基础状况调查和风险评估以及应急防控体系调查的基础上,制订本预案。

一、总则

(一)编制依据

1.法律、法规和规章

(1)《中华人民共和国突发事件应对法》(2007 年8月30日通过,2007年11月1日施行);

(2)《中华人民共和国环境保护法》(2014年4月24日修订通过,2015年1月1日实施);

(3)《中华人民共和国水污染防治法》(2018年1月1日施行);

(4)《危险化学品安全管理条例》(2013年12月7日修正);

(5)《饮用水水源保护区污染防治管理规定》(2010年12月22日修订);

(6)《生活饮用水卫生监督管理办法》(住房城乡建设部、国家卫生计生委令第31号);

(7)《突发环境事件信息报告办法》(环保部令第17号);

(8)《突发环境事件调查处理办法》(环保部令第32号);

(9)《突发环境事件应急管理办法》(环保部令第34号);

(10)《城市供水水质管理规定》(建设部令第156号)。

2.相关预案、规范性文件

(1)《国家突发环境事件应急预案》(国办函〔2014〕119号);

(2)《国家突发公共事件总体应急预案》(国发〔2005〕第11号);

(3)《突发环境事件应急监测技术规范》(HJ589-2010);

(4)《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ773-2015);

(5)《安徽省突发环境事件应急预案》(省人民政府办公厅2021年1月21日);

(6)《亳州市突发环境事件应急预案》(2021-04-07);

(7)《集中式饮用水水源环境保护指南(试行)》(环办〔2012〕50号);

(8)《集中式地表饮用水水源地环境应急管理工作指南(试行)》(环办〔2011〕93号);

(9)《蒙城县突发事件总体应急预案》(蒙政秘〔2021〕41号);

(10)《蒙城县突发环境事件应急预案》(蒙政办秘〔2021〕32号);

(11)《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制指南(试行)》(2018年第1号)。

(二)适用范围

本预案适用于包括蒙城县第三自来水厂茨淮新河水源地、蒙城县罗集水厂茨淮新河水源地、蒙城县常兴水厂茨淮新河水源地、蒙城县吕望水厂芡河水源地的水源保护区及保护区边界向上游连接水体及周边汇水区域上溯24小时流程范围内的本行政区内水域和分水岭内的陆域,最大不超过汇水区域的范围。

(三)预案衔接

《蒙城县集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案》由总则、应急组织指挥体系、应急响应、后期工作、应急保障、附则等组成。

在适用范围上,《亳州市突发环境事件应急预案》适用于“本市范围内发生的较大及以上级别的突发环境事件、本市范围内发生的跨县(市)区、开发区突发环境事件、本市范围内发生的一般级别的需要市政府指导、协调、指挥处置的突发环境事件或其他突发事件次生、衍生的环境事件以及外地发生但可能对本市造成重大影响的突发环境事件”。《蒙城县突发事件总体应急预案》是“蒙城县应对各类突发事件的总纲,指导全县突发事件风险防控、应急准备、监测与预警、应急处置与救援以及恢复与重建等工作。”《蒙城县突发环境事件应急预案》适用于“发生在我县境内或发生在县外对我县有较大影响的突发环境事件应对工作。”当突发事件发生在蒙城县辖区内,则首先启动《蒙城县突发事件总体应急预案》《蒙城县突发环境事件应急预案》,当饮用水水源保护区内发生突发事件时,应同时启动《蒙城县集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案》。当发生跨县界并造成较大危害的突发环境事件、各县需要市政府援助处理的突发环境事件或市政府认为需要协调和直接处理的突发环境事件时,启动《亳州市突发环境事件应急预案》。

在信息收集与报告上,《亳州市突发环境事件应急预案》规定“各有关单位按照职责收集和提供突发环境事件发生、发展、损失以及处置等情况,及时向当地人民政府及相应的应急指挥机构报告。各地、各有关单位要按照有关规定逐级向上报告,特别重大、重大突发环境事件信息可按照规定越级上报”;《蒙城突发事件总体应急预案》中明确“县人民政府创新基层网格员管理体制机制,统筹灾害信息员、群测群防员、气象信息员、网格员等资源,建立统一规范的基层网格员管理制度,实现村(社区)网格员全覆盖,并落实风险隐患巡查报告、突发事件第一时间报告、灾情第一时间统计报告等职责。”《蒙城县突发环境事件应急预案》规定突发环境事件发生后,涉事企事业单位或其他生产经营者应立即向县生态环境部门和相关部门报告,及时通报可能受到污染危害的单位和人员。

事发地生态环境部门接报后,立即核实、分析研判、分类报告。①对初步认定为一般突发环境事件的,应当在4小时内向县政府和市生态环境部门报告。②对初步认定为较大突发环境事件的,应在2小时内向县政府和市生态环境部门报告。③初步认定为重大级别以上突发环境事件的,应当在2小时内向县政府和市生态环境部门报告,同时报省生态环境厅和生态环境部。其中,特别重大突发环境事件发生后或特殊情况下,事发地生态环境部门可直接向省生态环境厅报告,并同时报告市生态环境部门。

较大级别以上突发环境事件发生后,事发地乡镇(街道)须在1小时内向县政府报告,县政府接报后1小时内向市政府报告。

在预警分级上,《亳州市突发环境事件应急预案》规定“根据突发事件严重性、危害程度和影响范围,分为特别重大、重大、较大和一般四级”。《蒙城县突发事件总体应急预案》规定“按照社会危害程度、影响范围等因素,自然灾害、事故灾难、公共卫生事件分为特别重大、重大、较大和一般四个级别。法律、行政法规另有规定的,从其规定”。《蒙城县突发环境事件应急预案》规定“对可以预警的突发环境事件,按照事件发生的可能性大小、紧急程度和可能造成的危害程度,将预警级别由高到低分为一级、二级、三级和四级,分别用红色、橙色、黄色和蓝色标示。”《蒙城县集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案》为了简化管理,根据其突发环境事件的严重性、紧急程度和可能影响的范围,预警发布分为两级,从高到低依次为红色、橙色预警。发生橙色预警时,仅采取预警行动,发布红色预警时,在采取预警行动的同时启动应急措施。

在应急处置方面,《蒙城县集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案》参照《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制指南(试行)》的编制要求,结合安徽省、亳州市和蒙城县的突发环境事件应急预案中应急处置方面的有关规定,对信息收集和研判、先期处置、预警、信息报告与通报、事态研判、应急监测、污染源排查、应急处置、物资调集及应急设施启动、舆情监测与信息发布、响应终止等应急响应内容进行了详细说明,并针对不同突发环境事件类型,细化了预警、事态研判、应急监测、污染源处置、应急处置等工作的程序和内容。

(四)工作原则

坚持以人为本、依法处置,树立全面、协调、可持续的科学发展观。本着实事求是,切实可行的方针,切实提高各部门应对突发环境事件的能力。贯彻如下原则:

1.以人为本,积极预防。构建饮用水环境风险防范体系,及时控制、消除污染隐患。

2.整合资源,科学预警。整合信息,准确研判,及时公告,实现饮用水突发环境事件预测预判。

3.强化能力,充分准备。加强水源地预案体系建设,构建完善的应急指挥平台、联动机制,强化能力保障,全面提升应急能力。

4.分级响应,妥善应对。政府领导,分级响应,高效处置,减少饮用水突发环境事件损害。

二、应急组织体系

(一)应急组织指挥体系

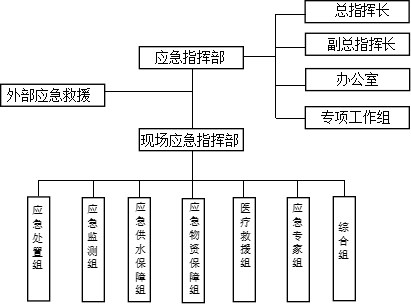

1.组织体系构成

县级饮用水源突发环境事件应急指挥部设总指挥长1名,由县人民政府分管生态环境工作的副县长担任,副总指挥长3名,由县政府办公室相关副主任、县应急局局长、县生态环境分局局长担任。指挥部下设办公室和专项工作组。

乡镇级饮用水源突发环境事件应急指挥部设总指挥长1名,由乡镇镇长担任,副总指挥长3名,由乡镇政府分管生态环境工作的副镇长、县生态环境分局副局长、县水利局副局长担任。指挥部下设办公室和专项工作组。

各乡镇人民政府负责本行政区域内水源地突发环境事件的应对工作,负责水源地一般突发环境事件的应急处置,组织开展较大、重大和特别重大水源地突发环境事件的先期处置。提级管理后,按县级饮用水源地突发环境事件应急组织体系启动相应的应急预案。

图1-1 突发环境事件应急组织体系构成

2.应急指挥机构和职责

各级人民政府负责本行政区域内的集中式饮用水水源地突发环境事件应对工作。成立集中式饮用水水源地突发环境污染事件应急组织指挥机构(简称:应急指挥部),作为饮用水水源地突发环境事件应对工作的领导决策机构,负责指挥、组织、协调集中式饮用水水源地突发环境事件预测预警、应急响应、检查评估等工作。

县政府根据应对工作需要,可对指挥部领导和成员进行调整。县其他有关部门和单位,根据县指挥部统一部署,按照工作需要,认真履行各自职责。

(1)应急指挥部

①总指挥长主要职责:贯彻执行国家、省、市人民政府及有关部门关于水源地突发环境事件的各项要求;组织编制、修订和批准水源地应急预案;指导加强水源地突发环境事件应急管理体系建设;协调保障水源地突发环境事件应急管理工作经费;发生较大水源地突发环境事件时,亲自(或委托副总指挥长)赶赴现场进行指挥,组织开展现场应急处置;贯彻执行省、市、县人民政府及有关部门的应急指令;按照预警、应急启动或终止条件,决定预案的启动或终止;研判突发环境事件发展态势,决定应急级别,组织制定并批准现场处置方案;组织开展损害评估等后期工作。

②副总指挥长主要职责:协助总指挥长开展相关工作;组织指导预案培训和演练、应急救援队伍建设和能力评估等工作;指导开展水源地突发环境事件风险防范和应急准备工作;根据分工或总指挥长安排,负责现场的具体指挥协调;负责提出有关应急处置建议;负责向场外人员通报有关应急信息;负责协调现场与场外应急处置工作;停止取水后,负责协调保障居民用水;协调处置现场出现的紧急情况。

(2)应急指挥部办公室

县级饮用水源地应急指挥部办公室设在县生态环境分局,实行24小时值班制度。乡镇级饮用水源地应急指挥部办公室设在水源地所在地的乡镇人民政府。

办公室主任:县级饮用水源地为县生态环境分局局长,乡镇级饮用水源地为水源地所在地乡镇分管生态环境工作的副镇长。

主要职责:负责协助总指挥长、副总指挥长开展水源地突发环境事件应急管理体系建设工作;组织编制、修订水源地应急预案;负责水源地应急预案的日常管理,组织开展预案培训和演练、应急救援队伍建设和能力评估等工作;组织开展水源地突发环境事件风险防范和应急准备工作;负责协调执行总指挥长、副总指挥长的各项指令和要求;负责信息汇总上报,并与有关的外部应急部门、组织和机构进行联络;负责调动应急人员、调配应急资源和联络外部应急组织或机构;收集整理有关事件数据。

(3)专项工作组

县级饮用水源地专项工作组成员单位:县生态环境分局、县应急局、县公安局、县消防救援大队、县财政局、县交通运输局、县水利局、县卫生健康委、县农业农村局、县气象局、县经济和信息化局、县发展改革委、县委宣传部、楚村镇人民政府、蒙城县第三自来水厂。根据工作需要,县应急指挥部可指定成员单位和其他部门参加具体突发性环境事件的应急处置工作。

乡镇级饮用水源地专项工作组成员单位:水厂及其水源地所在地乡镇人民政府、县生态环境分局、县水利局、县城市管理局、县农业农村局、镇派出所、镇消防工作站、县交通运输局、县卫生健康委。

成员单位职责分工如下:

县生态环境分局:负责全县集中式饮用水水源地突发环境事件预防、监测预警体系和应急准备能力建设;负责饮用水水源地日常水质监测;负责饮用水水源地突发环境事件的信息汇总和上报,向相关部门通报饮用水水源地水质异常信息。开展饮用水水源地保护区污染防治的日常监督和管理。负责饮用水水源水质应急监测,督促、指导有关部门和单位开展饮用水水源地污染物削减处置等。会同有关部门做好突发环境事件信息发布和调查处理等工作。

县应急局:负责相关应急物资的分配及监督使用。协助事发地、县级有关部门和单位做好较大以上突发环境事件的预防预警、应急演练、应急处置、应急保障、调查评估等工作。组织协调消防工作,指导应急处置相关火灾预防、火灾扑救等工作。

县财政局:负责保障饮用水水源地突发环境事件应急管理工作经费及饮用水水源地突发环境事件应急处置期间的费用。

县公安局:负责制定实施饮用水试验保护区危险化学品运输管理制度。应急期间协助生态环境部门查处导致饮用水水源地突发环境事件的违法犯罪行为及相关人员,对涉嫌犯罪并达到移交条件的案件,及时立案查处,并对影响范围大或较严重的饮用水水源地突发环境事件应急响应工作提供支援支持,在必要时可提前介入。对需要疏导事故现场交通时,安排县交警力量进行道路设障、疏导等工作,确保应急车辆、消防车辆、救护车辆畅通无阻。

县城市管理局:负责乡镇污水处理站的建设、维护,指导农村生活垃圾治理。在突发环境事件时,按照应急指挥部要求,开展有关乡镇污水处理站、农村生活垃圾的污染源调查、应急处理等工作。

县水利局:负责饮用水水源地日常巡查,发现可能影响饮用水水源水质的事故及时上报并通报。推进饮用水水源地安全保障工程建设。在突发环境事件时,按照应急指挥部要求,负责指导供水单位的应急处置工作,利用水利工程进行污染团拦截、降污或调水稀释;组织供水单位进行应急监测,落实停止取水、启动深度处理设施、切换备用水源和采取应急供水措施等工作。

县交通运输局:负责跨越水源保护区公路桥梁的日常应急管理工作,协助处置交通事故次生的饮用水水源地突发环境事件。

县农业农村局:管理暴雨期间入河农灌退水排放行为,防范农业面源导致的水源地突发环境事件。协助处置因农业面源、渔业养殖、畜禽养殖导致的水源地突发环境事件,对具有灌溉功能的水源地,应急期间应暂停农业灌溉取水。

县气象局:负责应急期间提供水源地周边气象信息。

县卫生健康委:负责自来水管网末梢水水质卫生日常管理,及时上报并通报管网末梢水水质异常信息。负责管网末梢水水质应急监测,确保饮用水水源地突发环境事件应急期间居民饮水的卫生安全。负责组织相关医疗机构开展伤病员医疗救治等。

县消防救援大队(镇消防工作站):处置突发环境事件中引起的火灾爆炸事故,并防止消防水进入饮用水水源地及其连接水体。

县委宣传部:协调新闻媒体,做好突发环境事件新闻报道、信息发布和舆论引导工作。

县经济和信息化局:按程序动用县级医药储备,并做好应急物资的生产调度、综合协调工作。

县发展改革委:根据县应急局的动用指令,负责县级救灾物资储备和组织调出。

楚村镇人民政府:发生常兴水厂饮用水源地一般突发环境事件时,应作为责任主体单位,成立应急组织机构,组织开展相应的预案行动,负责常兴水厂水源地一般突发环境事件的应急处置,组织开展较大、重大和特别重大水源地突发环境事件的先期处置。对于较大、重大和特别重大水源地突发环境事件,请求县政府启动县级饮用水水源地突发环境事件应急预案。发生第三水厂饮用水源地突发环境事件时,主要是配合上级部门负责辖区内受污染区域的警戒、人员抢救、污染物处理工作;做好当地群众的维稳工作;负责现场应急处置工作人员的食宿等基本生活保障。

立仓镇人民政府:发生罗集水厂饮用水源地一般突发环境事件时,应作为责任主体单位,成立应急组织机构,组织开展相应的预案行动,负责罗集水厂水源地一般突发环境事件的应急处置,组织开展较大、重大和特别重大水源地突发环境事件的先期处置。对于较大、重大和特别重大水源地突发环境事件,请求县政府启动县级饮用水水源地突发环境事件应急预案。

小辛集乡人民政府:发生吕望水厂饮用水源地一般突发环境事件时,应作为责任主体单位,成立应急组织机构,组织开展相应的预案行动,负责吕望水厂水源地一般突发环境事件的应急处置,组织开展较大、重大和特别重大水源地突发环境事件的先期处置。对于较大、重大和特别重大水源地突发环境事件,请求县政府启动县级饮用水水源地突发环境事件应急预案。

镇派出所:应急期间协助生态环境部门查处导致饮用水水源地突发环境事件的违法犯罪行为及相关人员,对涉嫌犯罪并达到移交条件的案件,及时立案查处,并对影响范围大或较严重的饮用水水源地突发环境事件应急响应工作提供支援支持,在必要时可提前介入。维持现场交通,协助交管部门,确保应急车辆、消防车辆、救护车辆畅通无阻。

楚村镇、立仓镇、小辛集乡人民政府党政办:负责乡镇级饮用水源地突发环境事件处置情况的发布说明。

蒙城县第三自来水厂、蒙城县罗集水厂、蒙城县常兴水厂、蒙城县吕望水厂:负责应急期间取水口启用关闭及对受影响水源水的深度处理,开展应急水质监测,保障供水水质安全。负责应急期间的供水保障。配合上级主管部门开展备用水源地的启用等有关工作。

本预案未列出的其他部门和单位应根据水源地突发环境事件应急指挥部的指令,按照本部门、本单位职责和应急处置工作需要,依法做好突发环境事件应急处置的相关工作。

(二)现场应急指挥部

当信息研判和会商判断水源地水质可能受到重大影响时,立即成立现场应急指挥部。现场应急指挥以人民政府为主,负责指挥所有参与应急处置工作的队伍和人员。

主要职责:调度人员、设备、物资等,组织应急小组赶赴现场,指挥应急小组展开行动;通知县生态环境分局或县卫健部门按照“应急监测预案”进行监测分析,确定污染程度;根据现场调查结果并参考专家意见,确定事故处置的技术措施;指挥各部门指定人员进行现场调查、取证工作;指挥污染区域的警戒工作,指挥污染物的处置工作;负责对外协调沟通、事故分析、信息上报工作。

(三)现场应急工作组

县级饮用水源地突发环境事件现场应急工作组由县生态环境分局作为牵头单位。乡镇级饮用水源地突发环境事件应急工作组由水源地所在地的乡镇人民政府为牵头单位。

牵头单位负责组建现场应急工作组,包括综合协调组、应急处置组、应急监测组、应急供水保障组、应急物资保障组、应急专家组、医疗救治组。各工作小组由其组长或组长指定的人员负责。

1.应急处置组

成员组成:县级饮用水源地突发环境事件应急处置组由县应急局、县生态环境分局、县城市管理局、县公安局、县水利局、县交通运输局、县农业农村局、县消防救援大队、楚村镇人民政府等有关部门的人员组成。乡镇级饮用水源地突发环境事件应急处置组由发生突发环境事件的水源地所在地乡镇人民政府、县生态环境分局、县公安局、县水利局、县交通运输局、县农业农村局、镇消防工作站等有关部门的人员组成。

主要职责:收集汇总相关数据,及时掌握水源地突发事件的地点及影响范围,组织进行技术研判,开展事态分析,组织制定应急处置方案;迅速组织切断污染源,分析污染途径,确定防止污染物扩散的程序;组织采取有效措施,负责现场污染物消除、围堵和削减,以及污染物收集、转运和异地处置等工作;明确不同情况下的现场处置人员须采取的个人防护措施;组织建立现场警戒区和交通管制区域,确定重点防护区域,确定受威胁人员疏散方式和途径,疏散受威胁人员转移至安全紧急避险场所;协调公安、消防等有关力量参与应急处置。

2.应急监测组

成员组成:由县生态环境分局、县水利局、县卫生健康委、县气象局等有关部门的人员组成。

主要职责:根据饮用水水源地突发环境事件的污染物种类、性质及事发地气象、自然、社会环境状况等,明确相应的应急监测方案及监测方法;确定污染物扩散范围,明确监测布点和频次,负责在污染带上游、下游分别设置断面进行应急监测;负责应急期间的水源地、供水单位和管网末梢水的水质监测。负责开展应急期间的气象监测。

3.应急供水保障组

成员组成:县级水源地由县水利局和蒙城县第三自来水厂有关部门的人员组成。乡镇级水源地由县水利局和发生突发环境事件的水厂等有关部门的人员组成。

主要职责:负责制定应急供水保障方案;负责指导供水单位启动深度处理设施或备用水源以及应急供水车等措施,保障居民用水。

4.应急物资保障组

成员组成:县级水源地由县水利局、县生态环境分局、县财政局、县发展改革委、县经济和信息化局、县应急局、楚村镇、第三水厂等有关部门的人员组成。乡镇级水源地由发生突发环境事件的水源地所在地的乡镇人民政府、县生态环境分局、县水利局、县应急局以及发生突发环境事件的水厂等有关部门的人员组成。

主要职责:负责制定应急物资保障方案;负责调配应急物资、协调运输车辆;负责协调补偿征用物资、应急救援和污染物处置等费用;负责紧急拨付专项资金用于应急物资采购;组织调运重要生活必需品,保障群众基本生活和市场供应;组织做好环境应急救援物资及临时安置重要物资的紧急生产、储备调拨和紧急配送工作。

5.医疗救援组

成员组成:县级水源地由县卫生健康委、楚村镇人民政府等有关单位的人员组成。乡镇级水源地由县卫生健康委和发生突发环境事件的水源地所在地的乡镇人民政府等有关部门的人员组成。

主要职责:组织相关医疗机构开展伤病员医疗救治、应急心理辅导;指导和协助开展受污染人员的去污洗消工作;提出保护公众健康的措施建议;提出禁止或限制受污染食品和饮用水的生产、加工、流通和食用建议,防范因饮用水水源地突发环境事件造成集体中毒等。

6.应急专家组

成员组成:为技术支撑机构,由水源地管理、水体修复、生态环境和饮水卫生安全等方面的专家组成。

主要职责:为现场应急处置提供技术支持。

7.综合协调组

成员组成:为综合协调机构,熟悉应急管理、信息报告、信息发布和舆情应对等方面,县级水源地主要由县委宣传部和其他相关应急处置工作组等单位人员组成。乡镇级水源地主要由乡镇人民政府党政办和其他相关应急处置工作组等单位人员组成。

主要职责:负责信息报告、信息发布和舆情应对等工作。

应急组织指挥机构和现场应急指挥部的人员均建立AB岗制度,即明确各岗位的主要责任人和替补责任人。重要的应急岗位有多个替补人员。应急工作组组成、职责分工、人员名单、专业方向和具体工作单列。

饮用水水源地应急预案所有参与应急指挥、协调活动的负责人、所处部门、联系电话等有发生变化的应及时更新。

8.外部应急救援力量

当事故发生后,根据事态发生情况,决定是否上报上级政府相关部门,请求帮助和支援。外部应急救援力量主要为亳州市环境应急与重污染天气预警中心。

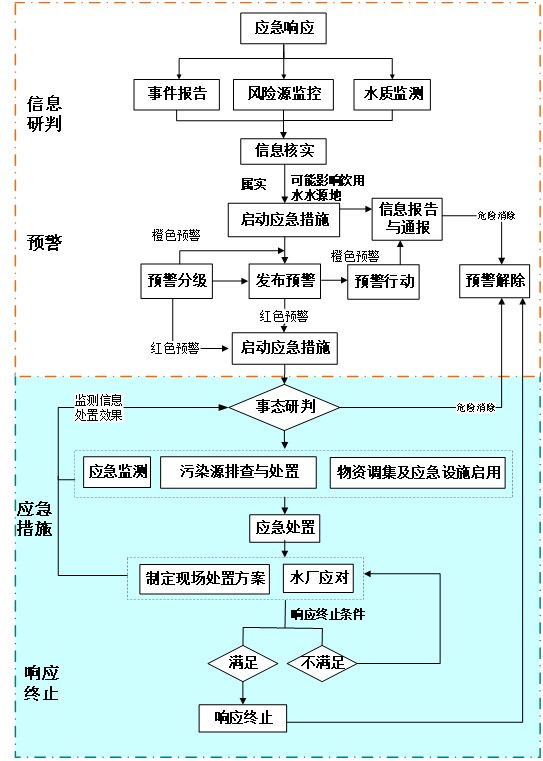

三、应急响应

应急响应包括信息收集和研判、预警、信息报告与通报、事态研判、应急监测、污染源排查与处置、应急处置、物资调集及应急设施启用、舆情监测与信息发布、响应终止等工作内容。

应急响应工作线路图如图2-1

四、后期工作

(一)后期防控

宣布应急终止后,落实应急处置行动的部门和单位要根据总指挥长指令,继续保持或采取必要措施,防止次生、衍生事故的发生。

1.对于事故废水、泄漏液体,应进行统一收集和处理,对于不能处理的,县生态环境分局应委托具有污染物处置资质的第三方单位进行安全处置。

2.县生态环境分局对环境危害程度持续跟踪监测,直至污染物环境质量浓度恢复正常水平。

3.县生态环境分局开展事故后期污染治理,消除投放药剂的残留毒性和后期效应,防止次生突发环境事件。

4.事故场地及漫延区域的污染物清除完成后,县生态环境分局、县农业农村局、乡镇人民政府等有关部门应对土壤、生态系统进行修复。

(二)事件调查

县级水源地由县生态环境分局牵头,县公安局、县农业农村局、县应急局等有关部门配合,组织开展事件调查,对水源地突发环境事件原因、事故影响范围、污染物来源、事故性质及责任进行调查,由县生态环境分局负责编制突发性水污染事故调查报告,并提出事故处理建议和整改防范措施。

乡镇水源地由乡镇人民政府组织开展,必要时请求县公安局、县生态环境分局、县农业农村局、县应急局等部门给予协助,对水源地突发环境事件原因、事故影响范围、污染物来源、事故性质及责任进行调查,由乡镇人民政府负责编制突发性水污染事故调查报告,并提出事故处理建议和整改防范措施。

(三)损害评估

损害评估工作由应急办组织现场落实应急行动的单位、有关责任单位和应急专家组开展。落实应急行动的单位、有关责任单位应配合提供事件应急处置和事件损害基本信息。

(四)善后处置

善后处置工作主要包括人员安置补偿、征用物资补偿、应急过程中产生的劳务和设备租赁费用结算、污染造成的直接和间接经济损失赔偿、风险源整改、污染场地修复、受污染和破坏的生态环境修复等。

事发地所在乡镇根据本地区遭受损失情况,制定救助、补偿、抚慰、抚恤、安置、风险源整改和污染场地修复等善后工作方案并组织实施,做好受害人员安置等善后处置工作,妥善解决因饮用水水源地突发环境事件引发的矛盾和纠纷。保险机构要及时开展相关理赔工作。

五、应急保障

(一)通讯与信息保障

充分发挥“7812345”环境举报电话和应急指挥平台作用,做好系统运行维护,确保信息畅通;通信管理部门要及时组织有关基础电信运营企业,保障饮用水水源地突发环境事件处置过程中通信畅通,必要时在现场开通应急通讯设施。

总指挥部办公室及各成员单位至少要保证1部专用值班电话,并确保24小时有人值守、通信畅通。

(二)应急队伍保障

县人民政府应建立应急培训与演练管理制度,加强应急队伍知识、技能培训。每年组织至少1次水源地应急队伍培训,保存好培训记录,并做好培训结果的评估和考核记录。培训科目主要包括信息报告、个体防护、应急资源使用、应急监测布点及监测方法、应急处置方法等;每年组织1次突发环境事件应急演练,重点培养一支常备不懈、熟悉环境应急知识、充分掌握各类水源地突发环境事件处置措施的应急队伍,同时强化部门间应急联动机制建设,提高突发环境事件快速响应及应急处置能力。

(三)应急资源保障

县人民政府应建立蒙城县集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急资源档案库,加强对环境应急装备、物资和设施等应急资源的日常动态管理,对应急物资、装备、设施的配备和使用、养护情况进行定期检查。

县应急局按照县人民政府要求提出应急物资采购需求,通知县发展改革委进行应急物资的配备、保存、更新及养护,并通知县发展改革委在事故发生后第一时间启用应急物资。县经济和信息化局负责应急状态下,按程序动用县级医药储备,并做好应急物资的生产调度、综合协调工作。县发展改革委根据县应急局的动用指令,负责县级救灾物资储备和组织调出。

乡镇人民政府应根据实际需要,自行建立乡镇水源地突发环境事件应急资源档案库,加强对环境应急装备、物资和设施等应急资源的日常动态管理,对应急物资、装备、设施的配备和使用、养护情况进行定期检查。

各水厂应建立相对应的应急物资档案库,加强对环境应急装备、物资和设施等应急资源的日常动态管理,对应急物资、装备、设施的配备和使用、养护情况进行定期检查。

(四)经费保障

县财政局应按照现行财政体制规范,对应急保障给予相应资金支持,落实水源地突发环境事件年度应急专项资金预算安排,做好水源地突发环境事件预防预警、应急救援、应急处置等应急管理工作所需的资金储备。应急专项资金主要包括应急管理系统和应急专业队伍建设、应急装备与设施配置与维护、应急物资储备、应急培训和演练、预案修订以及应急处置等。

在应急期间,县财政局应根据应对和处置突发事件的需要,及时拨付应急专项资金。遇到紧急情况时,要遵循“急事急办,特事特办”的原则,简化资金审批和划拨程序,保证应急专项资金及时到位。在应急处置工作结束后,县财政局应协调补偿征用物资、应急救援和污染物处置等费用。

(五)技术保障

加强水源地突发环境事件预防、预警、预测和应急处置技术的引进,各有关应急处置单位要不断改进技术装备,以适应水源地突发环境事件应急处置工作的需要。县生态环境分局负责统一组织开展蒙城县集中式地表水饮用水水源地突发环境事件的分析和风险评估工作。

六、附则

(一)名词术语

1.集中式地表水饮用水水源地

指进入输水管网、送到用户且具有一定取水规模(供水人口一般大于1000人)的在用、备用和规划的地表水饮用水水源地。依据取水口所在水体类型不同,可分为河流型水源地和湖泊(水库)型水源地。

2.饮用水水源保护区

指国家为防治饮用水水源地污染、保障水源地环境质量而划定,并要求加以特殊保护的一定面积的水域和陆域。饮用水水源保护区分为一级保护区和二级保护区,必要时可在水源保护区外划定准保护区。

3.地表水饮用水水源地风险物质

指《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)中的水温、pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、类大肠菌群等24个基本项目;硫酸盐、氯化物、硝酸盐、铁、锰等5个补充项目;三氯甲烷、四氯化碳、三溴甲烷、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷,环氧氯丙烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、1,2-二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、氯丁二烯、六氯丁二烯、苯乙烯、甲醛、乙醛、丙烯醛、三氯乙醛、苯、甲苯、乙苯、二甲苯(对-二甲苯、间-二甲苯、邻-二甲苯)、异丙苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、三氯苯(1,2,3-三氯苯、1,2,4-三氯苯、1,3,5-三氯苯)、四氯苯(1,2,3,4-四氯苯、1,2,3,5-四氯苯、1,2,4,5-四氯苯)、六氯苯、硝基苯、二硝基苯(对-二硝基苯、间-二硝基苯、邻-二硝基苯)、2,4-二硝基甲苯、2,4,6-三硝基甲苯、硝基氯苯(对-硝基氯苯、间-硝基氯苯、邻-硝基氯苯)、2,4-二硝基氯苯、2,4-二氯苯酚、2,4,6-三氯苯酚、五氯酚、苯胺、联苯胺、丙烯酰胺、丙烯腈、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、水合肼、四乙基铅、吡啶、松节油、苦味酸、丁基黄原酸、活性氯、滴滴涕、林丹、环氧七氯、对硫磷、甲基对硫磷、马拉硫磷、乐果、敌敌畏、敌百虫、内吸磷、百菌清、甲萘威、溴氰菊酯、阿特拉津、苯并(a)芘、甲基汞、多氯联苯(PCB-1016、PCB-1221、PCB-1232、PCB-1242、PCB-1248、PCB-1254、PCB-1260)、微囊藻毒素-LR、黄磷、钼、钴、铍、硼、锑、镍、钡、钒、钛、铊等80个特定项目,以及该标准之外其他可能影响人体健康的项目与物质。

4.饮用水水源地突发环境事件

指由于污染物排放或自然灾害、生产安全事故、交通运输事故等因素,导致水源地风险物质进入水源保护区或其上游的连接水体,突然造成或可能造成水源地水质超标,影响或可能影响饮用水厂正常取水,危及公众身体健康和财产安全,需要采取紧急措施予以应对的事件。

5.水质超标

指水源地水质超过《地表水环境质量标准》中规定的水质标准或标准限值的要求。《地表水环境质量标准》未包括的项目,可根据物质本身的危害特性,参考国外有关标准(如世界卫生组织、美国环境保护署等)规定的浓度值,由市、县级人民政府组织有关部门会商或依据应急专家组意见确定。

6.固定源突发环境事件

可能发生突发环境事件的排放污染物企业事业单位,生产、储存、运输、使用危险化学品的企业,产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业,以及尾矿库等固定源,因自然灾害、生产安全事故、违法排污等原因,导致水源地风险物质直接或间接排入水源保护区或其上游连接水体,造成水质污染的事件。

7.流动源突发环境事件

在公路或水路运输过程中,由于交通事故等原因,导致油品、化学品或其他有毒有害物质进入水源保护区或其上游连接水体,造成水质污染的事件。

8.非点源突发环境事件

主要包括以下两种情形:一是暴雨冲刷畜禽养殖废物、农田或果园土壤,导致大量细菌、农药、化肥等随地表或地下径流进入水源保护区或其上游连接水体,造成水质污染的事件;二是闸坝调控等原因,导致坝前污水短期内集中排放造成水源保护区或其上游连接水体水质污染的事件。

(二)预案解释权属

本预案由县生态环境分局负责制定并解释。

(三)预案演练与修订

1.预案演练

(1)演练频次

人民政府每年组织一次水源地突发环境事件应急综合演练,参加人员为总指挥长、副总指挥长、各相关部门和单位、应急救援队伍。各部门和单位可根据各自的实际情况进行专项演练。

(2)演练内容

演练内容主要针对通讯系统是否正常运作、信息报送流程是否畅通、指挥人员与各应急工作组配合是否协调、应急人员能力是否满足需要、各种应急资源是否配备完好等关键要素,检验预案的可实施性。

(3)演练总结

演练结束后,演练组织单位对演练情况进行总结评估,以检验演练是否达到演练目标、应急准备水平是否需要改进,并编制总结报告。

2.预案修订

本预案原则上每3年修订1次,特殊情况下应随时修订,以确保预案的持续适宜性。在下列情况下,应及时组织修订、完善、更新本预案:

(1)日常应急管理中发现预案的缺陷;

(2)训练、演练或实际应急过程中发现预案的缺陷;

(3)部门职责或应急资源发生变化,应急组织机构、人员及通信联络方式发生变化;

(4)应急设备和救援技术发生变化;

(5)应急过程中发现存在的问题和出现新的情况;

(6)有关法律法规和标准的制定、修改和完善;

(7)其他需要修订的情况。

应急预案的修订由有关单位根据上述情况,向县人民政府提出申请,说明修改原因,经授权后组织修订,并将修改后的文件交到县人民政府重新备案。

(四)预案实施日期

本预案自印发之日起实施。